Ich war neun Jahre alt, als ich die Taschenlampe unter der Bettdecke anknipste und in eine Welt eintauchte, für die ich eigentlich noch zu jung war: die Welt von John Sinclair. Die Hefte gehörten meiner Mutter, und ich hatte sie heimlich aus dem Wohnzimmerregal stibitzt – fasziniert vom Cover, neugierig auf das, was mir beim Einschlafen Gänsehaut machen sollte. Rückblickend war es vielleicht keine allzu schlaue Idee, mir ausgerechnet vor dem Zubettgehen Geschichten über Geisterjäger und Dämonen reinzuziehen … aber irgendwas in mir wusste: Ich bin für das Lesen verloren.

Kindheit: Detektivarbeit, Hexenkunst und starke Heldinnen

Neben den nächtlichen Gruselausflügen gab es auch harmlosere Lieblingslektüren: Die Drei ??? und Fünf Freunde begleiteten mich durch die Grundschulzeit. An TKKG versuchte ich mich auch, aber irgendwas an den Geschichten stieß mir auf – zu holzschnittartig, zu belehrend vielleicht. Dafür liebte ich die Abenteuer, das heimliche Ermitteln, das Gefühl, mit Freunden ein Rätsel lösen zu können.

Astrid Lindgren war eine weitere literarische Konstante meiner Kindheit. Besonders Pippi Langstrumpf hat mich tief beeindruckt – stark, frei, unangepasst. Ich glaube, jede von uns wollte ein bisschen wie Pippi sein. Michael Endes Bücher hatten dagegen eine ganz andere Magie. So sehr ich „Die unendliche Geschichte“ mochte – mein Herz gehörte „Momo“. Diese stille Heldin, die den Menschen die gestohlene Zeit zurückbringt, begleitet mich bis heute. Und Otfried Preußlers „Die kleine Hexe“ hat mir zum ersten Mal das Gefühl gegeben, dass Anderssein keine Schwäche, sondern eine Kraft sein kann.

Jugend: Schlaflos mit Stephen King

Ich war ungefähr zwölf oder dreizehn, als ich das erste Mal zu einem richtig dicken Buch griff – Stephen Kings „Es“. Vielleicht war es nicht das Beste, was man in dem Alter lesen konnte, aber ich konnte nicht anders. Einmal angefangen, gab es kein Zurück. Innerhalb von 24 Stunden habe ich den Wälzer durchgelesen. Nicht, weil ich so viel Zeit hatte – sondern weil ich schlichtweg nicht schlafen konnte, bevor ich wusste, wie es ausgeht. Die Angst, die Spannung, dieses bedrückende Gefühl, das einem in die Knochen kriecht … und gleichzeitig diese Faszination. Ich war süchtig nach Geschichten, die wehtun – im besten Sinne.

Frankreich: Bücher, die nachhallen

Während meiner Zeit in Frankreich bekam ich Zugang zu einer privaten Bibliothek – ein Paradies für jemanden wie mich. Dort drückte man mir eines Tages Marion Zimmer Bradleys „Die Nebel von Avalon“ in die Hand. Was ich für eine Fantasygeschichte gehalten hatte, entpuppte sich als epischer, feministischer Mythos – komplex, kraftvoll, tiefgründig. Das Buch ließ mich nicht mehr los. Es war, als hätte jemand zum ersten Mal meine Fragen nach Macht, Spiritualität und weiblicher Stärke in Worte gefasst.

Ebenfalls dort entdeckte ich Leon Uris‘ „Exodus“ – ein weiterer literarischer Schlag in die Magengrube. Politisch, emotional, verstörend. Es war eines dieser Bücher, bei denen man spürt: Das wird bleiben. Vielleicht nicht im Detail, aber in der Haltung. In dem Gefühl, dass Geschichten die Welt erklären können – oder zumindest versuchen.

Und dann war da noch Ephraim Kishon. Ein ganz anderer Ton, viel leiser, satirisch, warm. Bis heute stehen seine Bücher bei mir im Regal – wie alte Freunde, die nie mit erhobenem Zeigefinger kommen, sondern mit einem Zwinkern.

Alles, was knallt – nur keine Herzchen

Nach Kishon war die Bahn frei. Ich las querbeet – Hauptsache, es war intensiv. Je mehr Handlung, je mehr psychologische Tiefe, desto besser. Ich stürzte mich in Thriller, Krimis und alles, was dunkle Ecken hatte.

Besonders angetan hatten es mir:

- Jussi Adler-Olsen mit seinem düsteren Carl-Mørck-Universum,

- Karin Slaughter, die keine Angst hat, wehzutun,

- Nele Neuhaus, mit ihren regionalen Krimis, die immer ein bisschen mehr sind als bloß Fälle,

- Erik Axel Sund – düster, verstörend, brillant.

Und dann natürlich: die Klassiker. Agatha Christie – zeitlos, elegant, clever. Ich habe mitgerätselt, mitgezittert, und oft erst auf der letzten Seite verstanden, wie sie mich reingelegt hat.

Edgar Wallace war mein Einstieg in das Genre der „alten Schule“ – ein bisschen over the top manchmal, aber herrlich atmosphärisch.

Wissen ist Macht – und manchmal Trost

In meinen Zwanzigern begann ich, mich nicht mehr nur in andere Welten zu flüchten – ich wollte die Welt verstehen.

Plötzlich lagen da keine Thriller oder Romane mehr auf dem Nachttisch, sondern Sachbücher.

Erst waren es Titel über Psychologie, Philosophie, Gesellschaft und Kultur – später kamen Biografien, politische Bücher und Feminismus dazu.

Ich habe gelernt, wie unser Denken funktioniert, wie wir geprägt werden, was Macht mit Menschen macht – und was Menschlichkeit eigentlich bedeutet. Viele dieser Bücher haben mich nicht nur klüger, sondern auch einfühlsamer gemacht.

Sie haben mir geholfen, mich selbst besser zu verstehen. Und andere.

Diese Bücher haben oft nicht die Welt verändert – aber meine Sicht darauf.

Und manchmal auch meine Haltung zu mir selbst.

Romantische Literatur kam spät. Vielleicht, weil ich dachte, sie sei nicht „anspruchsvoll“ genug – oder weil ich mich selbst erst später auf das Abenteuer Liebe eingelassen habe. Heute weiß ich, wie viel Gefühl und Tiefe auch in leisen Geschichten stecken kann.

Aktuell liegt Anna Gavalda auf meinem Nachttisch – und das sagt eigentlich alles: Ich bin angekommen bei Büchern, die berühren, ohne laut zu sein. Die nicht schreien müssen, um etwas zu sagen.

Und heute?

Nicht alle Bücher oder Autor*innen, die mich früher begeistert haben, würden es heute noch tun.

Einige Geschichten waren wichtig für die Zeit, in der ich sie gelesen habe – aber ich bin weitergegangen. Insbesondere das Fantasy-Genre, das ich früher sehr mochte, ist stark in den Hintergrund gerutscht.

Manche Perspektiven wirken heute überholt, manche Schreibstile berühren mich nicht mehr.

Aber andere sind geblieben.

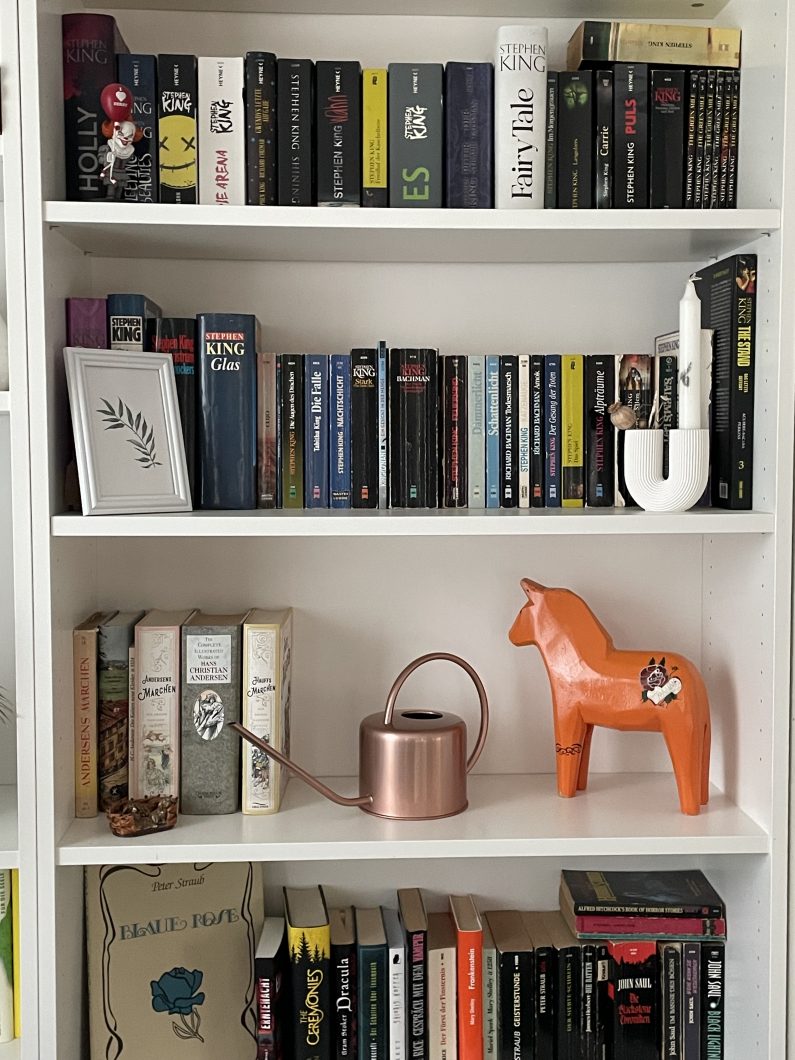

Stephen King steht immer noch im Regal und ich lese ihn immer noch gerne.

Pippi Langstrumpf hat nach all den Jahren nichts von ihrer Kraft verloren.

Und Momo – nun, Momo bleibt.

Denn manche Bücher begleiten einen eben ein Leben lang.

So wie Musik. So wie Erinnerungen.

So wie die leise Hoffnung, dass Worte – manchmal – die Welt ein bisschen heller machen können.